Betelgeuse, el Rubí de Orión

Publicado el 16 enero, 2011 por bitacoradegalileo

Tomando como referencia el Cinturón de Orión, conocido como Las Tres Marías, y también como Los Tres Reyes Magos, unos 10 grados  al nordeste encontraremos a Betelgeuse, la supergigante de color rojo más notable de todo el cielo. Este hermoso astro constituye junto con Rígel una de las dos principales estrellas de la conocida Constelación de Orión, el gigante cazador de la mitología clásica helenística. Betelgeuse se destaca por su color entre las otras estrellas del asterismo, azules en su mayoría, y ocupa el lugar que corresponde al hombro derecho de la figura, el izquierdo según lo vemos nosotros. Ostenta la denominación de Bayer Alpha Orionis, a pesar de que Rígel (β Ori) es más brillante, pero hace un tiempo no era así.

al nordeste encontraremos a Betelgeuse, la supergigante de color rojo más notable de todo el cielo. Este hermoso astro constituye junto con Rígel una de las dos principales estrellas de la conocida Constelación de Orión, el gigante cazador de la mitología clásica helenística. Betelgeuse se destaca por su color entre las otras estrellas del asterismo, azules en su mayoría, y ocupa el lugar que corresponde al hombro derecho de la figura, el izquierdo según lo vemos nosotros. Ostenta la denominación de Bayer Alpha Orionis, a pesar de que Rígel (β Ori) es más brillante, pero hace un tiempo no era así.

Es Orión una de las constelaciones más conspicuas de todas, si no la que más, entre las 88 que forman el catálogo de la Unión Astronómica  Internacional. Su famosa Gran Nebulosa (M42), la Cabeza de Caballo, la Nebulosa de la Llama, el no menos célebre Cinturón, ya citado, y numerosas estrellas muy notables, la hacen ser la favorita de no pocos aficionados, entre los que me encuentro. Rígel, Bellatrix, Hatysa, Saiph, Meissa, Alnilam y, al fin, Betelgeuse, convierten a esta región del cielo en un irrenunciable espectáculo para todo el que alce la vista hacia el cielo durante las frías noches de enero.

Internacional. Su famosa Gran Nebulosa (M42), la Cabeza de Caballo, la Nebulosa de la Llama, el no menos célebre Cinturón, ya citado, y numerosas estrellas muy notables, la hacen ser la favorita de no pocos aficionados, entre los que me encuentro. Rígel, Bellatrix, Hatysa, Saiph, Meissa, Alnilam y, al fin, Betelgeuse, convierten a esta región del cielo en un irrenunciable espectáculo para todo el que alce la vista hacia el cielo durante las frías noches de enero.

El interés de la estrella radica en diversos aspectos: A sus colosales dimensiones hay que sumar su condición de variable pulsante semirregular, su próxima explosión en supernova a pesar de su extrema juventud, y la enigmática pérdida de tamaño en los últimos años, independiente de su carácter variable. Fue la primera estrella de la que se pudo medir su diámetro, excepción hecha del Sol, y también se han detectado manchas en su superficie análogas a las solares, además de la innegable belleza de su visión en el cielo del invierno boreal.

El origen de la palabra Betelgeuse es una corrupción. Desde ya, hay que rechazar la pronunciación, muy extendida, según la película estadounidense de 1.988, que suena más o menos como Bitelchús: propínenle un cariñoso cosqui virtual a todo el que se empecine en  esta tremenda aberración, dado el innegable origen árabe del vocablo. La Constelación de Orión fue llamada por los árabes al-Jauza, palabra de etimología discutida, pues se ha interpretado como «la de en medio» y también «el gigante», entre otras. Así, Ras-al-Jauza es la cabeza del gigante (Raselgeuse = Meissa) y Yad-al-Jauza es el brazo. Pero en los siglos XII-XIII, los traductores cristianos transcribieron por error bad en lugar de yad, y escribieron Betelgeuse. Hay que anotar que en árabe clásico no existe el sonido «e» (tengo un amigo árabe que me llama Pipi en lugar de Pepe), pero lo más correcto es pronunciar el nombre de esta estrella tal y como se escribe.

esta tremenda aberración, dado el innegable origen árabe del vocablo. La Constelación de Orión fue llamada por los árabes al-Jauza, palabra de etimología discutida, pues se ha interpretado como «la de en medio» y también «el gigante», entre otras. Así, Ras-al-Jauza es la cabeza del gigante (Raselgeuse = Meissa) y Yad-al-Jauza es el brazo. Pero en los siglos XII-XIII, los traductores cristianos transcribieron por error bad en lugar de yad, y escribieron Betelgeuse. Hay que anotar que en árabe clásico no existe el sonido «e» (tengo un amigo árabe que me llama Pipi en lugar de Pepe), pero lo más correcto es pronunciar el nombre de esta estrella tal y como se escribe.

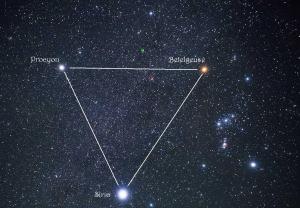

Betelgeuse (Alpha Orionis o α Ori) es una supergigante roja de tipo espectral M1.5I, que es una variable pulsante semirregular, con un periodo aproximado de 2.300 días (6 años y 4 meses). El promedio de  +0.58 de magnitud visual la sitúa en el décimo lugar entre las estrellas más brillantes del cielo nocturno. Es una de las estrellas más grandes que se conocen, y si estuviera en el lugar del Sol, alcanzaría casi hasta la órbita de Júpiter, aunque en los últimos años ha disminuido un tanto su tamaño, como veremos. Junto con Sirio y Procyon forma el asterismo del Triángulo de Invierno, que es una importante referencia para la orientación en el

+0.58 de magnitud visual la sitúa en el décimo lugar entre las estrellas más brillantes del cielo nocturno. Es una de las estrellas más grandes que se conocen, y si estuviera en el lugar del Sol, alcanzaría casi hasta la órbita de Júpiter, aunque en los últimos años ha disminuido un tanto su tamaño, como veremos. Junto con Sirio y Procyon forma el asterismo del Triángulo de Invierno, que es una importante referencia para la orientación en el  cielo durante los últimos y los primeros meses del año. Su distancia a nosotros se ha estimado en unos 640 años-luz y su temperatura superficial en 3.500 ºK, relativamente fría en comparación con el Sol, que está a 5.500 ºK. Su posición, cercana al ecuador celeste, hace que pueda ser observada prácticamente desde cualquier lugar de la Tierra, exceptuando las cercanías del Polo Sur, ya sobre la Antártida.

cielo durante los últimos y los primeros meses del año. Su distancia a nosotros se ha estimado en unos 640 años-luz y su temperatura superficial en 3.500 ºK, relativamente fría en comparación con el Sol, que está a 5.500 ºK. Su posición, cercana al ecuador celeste, hace que pueda ser observada prácticamente desde cualquier lugar de la Tierra, exceptuando las cercanías del Polo Sur, ya sobre la Antártida.

La estrella, naturalmente, es conocida desde muy antiguo. Informes del siglo I de nuestra era, descubiertos por arqueólogos en 1.982 en China, describen a Betelgeuse como una estrella de color blanco-amarillento, pero sólo un siglo después Ptolomeo ya la cataloga como gigante roja junto a otras estrellas del mismo tipo. A pesar de la extrema juventud de la estrella (unos 10 millones de años; el Sol tiene 4.500 millones), no se entiende muy bien este rápido cambio, pues la evolución estelar tiene lugar a un ritmo muchísimo más lento, a no ser que el color observado en China sólo se debiera a una expulsión ocasional de polvo y gas por parte de la estrella, que ocultara el verdadero color del astro.

como gigante roja junto a otras estrellas del mismo tipo. A pesar de la extrema juventud de la estrella (unos 10 millones de años; el Sol tiene 4.500 millones), no se entiende muy bien este rápido cambio, pues la evolución estelar tiene lugar a un ritmo muchísimo más lento, a no ser que el color observado en China sólo se debiera a una expulsión ocasional de polvo y gas por parte de la estrella, que ocultara el verdadero color del astro.

Fue John Herschel (hijo de William, el descubridor de Urano) quien estudia y descubre la variabilidad de la estrella, analizando el brillo  que ésta ofrecía entre los años 1.836 y 1.840. Betelgeuse alcanzó un pico de luminosidad en 1.852, momento en el que Herschel afirma: «Actually the largest star in the northern hemisphere.» (Actualmente, la estrella más brillante del Hemisferio Norte), lo que permite deducir que entonces Betelgeuse superaba en luminosidad a Capella, y también probablemente a Arturo e incluso a Alpha Centauri, y también explica la razón por la que la estrella ostenta la letra Alpha como denominación de Bayer, a pesar de que actualmente Rígel (Beta) brille con mayor fuerza.

que ésta ofrecía entre los años 1.836 y 1.840. Betelgeuse alcanzó un pico de luminosidad en 1.852, momento en el que Herschel afirma: «Actually the largest star in the northern hemisphere.» (Actualmente, la estrella más brillante del Hemisferio Norte), lo que permite deducir que entonces Betelgeuse superaba en luminosidad a Capella, y también probablemente a Arturo e incluso a Alpha Centauri, y también explica la razón por la que la estrella ostenta la letra Alpha como denominación de Bayer, a pesar de que actualmente Rígel (Beta) brille con mayor fuerza.

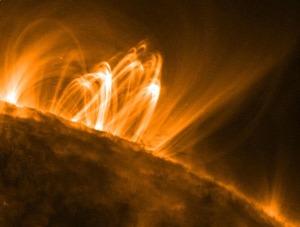

Ya en el siglo XX, y utilizando el interferómetro de Michelson, se pudo medir el tamaño de la estrella. Fue la primera en que esto fue posible, excepción hecha del Sol. Combinando el tamaño angular con el paralaje conocido, resultó para Betelgeuse un radio de 384 millones de kilómetros (Sol = 0.7 millones). Distintas estimaciones situaron este tamaño entre 4.1 y 4.6 Unidades Astronómica (1 UA es igual a la distancia media entre la Tierra y el Sol), esto es, más allá de la órbita de Marte, aunque estos cálculos se quedaron cortos. Los estudios de interferometría también han permitido descubrir en Betelgeuse, por primera vez fuera del Sol manchas en la superficie de una estrella, análogas a las manchas solares.

excepción hecha del Sol. Combinando el tamaño angular con el paralaje conocido, resultó para Betelgeuse un radio de 384 millones de kilómetros (Sol = 0.7 millones). Distintas estimaciones situaron este tamaño entre 4.1 y 4.6 Unidades Astronómica (1 UA es igual a la distancia media entre la Tierra y el Sol), esto es, más allá de la órbita de Marte, aunque estos cálculos se quedaron cortos. Los estudios de interferometría también han permitido descubrir en Betelgeuse, por primera vez fuera del Sol manchas en la superficie de una estrella, análogas a las manchas solares.

En los últimos años los astrónomos han registrado la progresiva pérdida de tamaño de la estrella, que desde 1.993 hasta 2.009 ha disminuido su radio desde más allá de la órbita de Júpiter hasta un 15 % menos, es decir, que ha perdido el equivalente a la distancia entre Venus y el Sol. Actualmente, podemos cifrar el tamaño de Betelgeuse en unas 4.8 Unidades Astronómicas. Este cambio en el radio del astro es independiente de su variabilidad, y constituye un misterio sobre el que trabajan los investigadores. Bien es verdad que Betelgeuse pierde masa progresivamente, y cada vez su densidad es menor. En realidad, el vacío en el interior de la estrella es mucho mayor que el que se pueda conseguir en nuestros laboratorios.

En los últimos años los astrónomos han registrado la progresiva pérdida de tamaño de la estrella, que desde 1.993 hasta 2.009 ha disminuido su radio desde más allá de la órbita de Júpiter hasta un 15 % menos, es decir, que ha perdido el equivalente a la distancia entre Venus y el Sol. Actualmente, podemos cifrar el tamaño de Betelgeuse en unas 4.8 Unidades Astronómicas. Este cambio en el radio del astro es independiente de su variabilidad, y constituye un misterio sobre el que trabajan los investigadores. Bien es verdad que Betelgeuse pierde masa progresivamente, y cada vez su densidad es menor. En realidad, el vacío en el interior de la estrella es mucho mayor que el que se pueda conseguir en nuestros laboratorios.

Betelgeuse está experimentando una existencia vertiginosa. Una estrella tremendamente joven está a punto de morir. Los astrónomos calculan que de aquí a unos 100.000 años (un suspiro a escala cosmológica), y quizás mucho antes, la estrella explotará como una  brillantísima supernova, encaminándose así a su propia destrucción. Cuando eso ocurra, la estrella adquirirá un brillo equivalente al de la Luna llena, será visible en pleno día al menos durante varios meses y de noche provocará sombras en el suelo. Después de un tiempo, se irá apagando progresivamente, hasta que al cabo de un año, quizás dos, ya no sea visible a ojo desnudo. Se habrá convertido en un pulsar, que será una poderosa fuente de rayos X, o en una estrella de neutrones, de un tamaño no mayor que el de Cádiz, y por supuesto con muchos menos bares.

brillantísima supernova, encaminándose así a su propia destrucción. Cuando eso ocurra, la estrella adquirirá un brillo equivalente al de la Luna llena, será visible en pleno día al menos durante varios meses y de noche provocará sombras en el suelo. Después de un tiempo, se irá apagando progresivamente, hasta que al cabo de un año, quizás dos, ya no sea visible a ojo desnudo. Se habrá convertido en un pulsar, que será una poderosa fuente de rayos X, o en una estrella de neutrones, de un tamaño no mayor que el de Cádiz, y por supuesto con muchos menos bares.

Volver al principio del artículo.

Volver al principio de la bitácora.

Ir al Índice Temático.

Últimos comentarios